サイト内検索

冬ならではの水のトラブルに「凍結」があります。寒い地域だと凍結の対処は毎年のことであり、蛇口も寒冷地用の蛇口になっているなどの対策が施されています。

また、蛇口だけでなく水回りの各所に水抜き栓が付いていて、凍結防止の対策が施されています。

しかし、近年は異常気象のせいもあってか、関東や関西など暖かい地域でも-5℃を下回る氷点下になることがあり、水回りの凍結被害件数が増えています。

暖かい地域での凍結は普段起きない分、起きると生活に大きな影響が出てしまいます。

今回は水抜き栓が無くても出来る水道管の水抜き方法を中心に、凍結の原因、リスク、予防、対処などを詳しくご紹介して行きます。

目次

水道管の凍結はなぜ起きるのか?

寒くなった時は地域一帯が同じ気温になりますが、水道管の凍結が起きる家と起きない家では何が違うのかと疑念を抱いた事があるのではないでしょうか?

凍結するのにはいくつかの条件がありますが、家によってその条件は変わってきます。

ではどのような条件になると凍結してしまうのかを説明していきます。

水道管の凍結が起きる条件

いくつかの条件が重なると水道管の凍結が起きます。

主な条件は以下の通りです。

- 最低気温が-4℃以下

- 氷点下の日が続く

- 外の水道管が剥き出しになっている

- 日当たりが悪い

ではそれぞれを解説して行きます。

最低気温が-4℃以下

外気温が-4℃以下になると水道管内の水も氷点下になる為、凍結を起こしやすくなります。

もちろん気温が一番大きな要因ですが、これだけで凍結する訳ではなく、他の条件がプラスされることによって凍結が起こるということを知っておきましょう。

氷点下の日が続く

外気温が-4℃以下にならず、-1℃や-2℃でも数日続けば凍結を起こすことがあります。

氷点下の時間が長くなれば水道管自体も冷えますので、中を通ってる水も凍結しやすくなります。

外の水道管が剥き出しになってる

基本的に外部の水道管は保温材が巻いてあったり地中に埋設されていたりと、剥き出しになっていることはありません。ちなみに、保温材が巻いてある水道管は基本的に家の外壁に沿って設置されています。この保温材が経年の劣化で脆くなり、一部分が欠損すると水道管が剥き出しなります。水道管は全てが凍結しなくても、ある一部が凍結すれば水が出なくなるので、保温材の一部欠損が起こると凍結のリスクは高くなります。

日当たりが悪い

一日中、日が当たらない場所にある外水栓は凍結の恐れがあります。水道管も剥き出しになっていれば尚更凍結のリスクは高くなります。

水道管が凍結するのは「最低気温が-4℃以下」を中心に、組み合わせが多くなれば多くなるほど凍結する確率は高くなります。

例えば気温が-4℃以下の時に、日当たりが悪く、水道管が剥き出しになっていたら、高確率で凍結してしまうでしょう。

外気温が低い事や日当たりについては対処が難しいですが、保温材についてはご自身でも対処ができるので気が付いたら必ず交換しましょう。

凍結すると水道管はどうなるの?

凍結した時に起きる水道トラブルは「水が使えない」ことと「水道管の破損」があります。

ではそれぞれを詳しくご説明いたします。

凍って水道から水が出なくなる

凍結で良くあるのは「水が出て来ない」「外水栓が凍結してハンドルが回らない」というようなトラブルです。

「凍結=水が出ない」というのは直ぐにイメージできると思いますが、水が使えないことによるリスクまではあまりイメージできない方も多いと思います。

水道管の凍結について見て行きたいと思いますが、凍結した時に水道管全部が凍結することはまずありません。

水道管の凍結は何処か一箇所で起こることが多いです。

ここでポイントになるのはどの場所の水道管が凍結したかです。

もし水道メーターから建物まで通っている給水管の何処かで凍結した場合は、家中全ての水とお湯が使えなくなります。

凍結による水道管の破損

水道管の凍結破損について、まずはなぜ凍結破損が起きるのかを解説いたします。

家の敷地内には給水管、給湯管、排水管という3種類の水道管が張り巡らされています。

この中で凍結破損の恐れがあるのは給水管と給湯管です。

給水管と給湯管内は常に満水で高い水圧がかかっています。

水の性質として、水は氷になると膨張して体積が大きくなる為、満水で高い水圧がかかっている給水管、給湯管内で氷になると、膨張力に耐え切れずに管の脆い所が破裂をします。

水道管の凍結破損は緊急度の高いトラブルですが、氷が溶けないと破損してるか分からないでしょう。

蛇口の水抜き栓について

寒い地域の住宅には、水回り(寒冷地用の蛇口、止水栓、給湯器)の各所に凍結防止の水抜き栓がついています。

水抜き栓とは水を抜くことによって凍結の被害を回避する為の機能です。

水抜き栓の一つに「不凍栓」というものがあり、不凍栓は地中の給水管に取り付けられています。

不凍栓は給水管内の水を地中に排水して凍結防止をする為の栓です。

不凍栓自体も地中にあり、地面にある丸いフタの中に入ってます。

水抜き栓が無くても出来る水抜きによる凍結防止方法

基本的に暖かい地域の住宅には、凍結防止の水抜き栓が基本的にありません。

しかし、暖かい地域でも真冬には凍結することがあります。

そこで、水抜き栓が無くても出来る水抜きによる凍結防止方法を場所毎にご紹介いたします。

台所、洗面所、浴室、洗濯場の水抜きのやり方

まずは台所、洗面所、浴室、洗濯場の蛇口の水抜きのやり方を紹介いたします。

基本的には元栓を閉めてから蛇口を開いて水道管内の水を抜いていく形になります。

| 台所 | 洗面所 | 浴室 | 洗濯場 |

|---|---|---|---|

| ①元栓を閉める | |||

| ②水栓の水側を開く レバー水栓は一番右にして開き、ハンドル水栓は水側のハンドルのみを開く。 |

②水栓の水側を開く(吐水口から出す) サーモスタット水栓は温調レバーを一番低くして、ハンドル水栓は水側のハンドルのみを開く。 |

②洗濯ホースを水栓から外す 必ず水栓のハンドル、レバーを閉めてから外して下さい。 洗濯水栓からホースを取り外す時は水が垂れて来るのでバケツやタオル等で受ける。 |

|

| ③次にお湯側を開く レバー水栓は一番左にして開き、ハンドル水栓はお湯側のハンドルのみを開く。 |

③シャワーから出す シャワーの方に切り替えて、ホースとヘッド内の水を出す。 |

③洗濯水栓を開く ・バケツ等の水受けを準備してから行なって下さい。 緊急止水弁がある場合は止水弁を指で押すと水が出てきます。 |

|

| ④お湯側も同様に水抜きする サーモスタットは温調レバーを一番高くする |

|||

| ④水もお湯も出なくなったら水栓を閉じる | ⑤吐水口、シャワーから水が出なくなったら水栓を閉じる | ④水が出なくなったら水栓を閉じる | |

ちなみに、浴室の水栓は台所や洗面所の水栓と比べて設置されている位置が低いので、出て来る水の量も多くなります。

逆に洗濯水栓は位置が高い為、他で水抜きをしていた場合はほとんど水が出ない事があります。

トイレや屋外(外水栓、給水管、給湯管)の凍結防止方法

外水栓は他の蛇口同様、元栓を閉めてからハンドルを開き、水が抜けたらハンドルを閉じるという水抜き方法です。

| トイレの水抜き手順(温水洗浄便座有り) | 屋外(給水管、給湯管) |

|---|---|

| ①元栓を閉める | |

| ②レバーで水を流し、タンク内を空にする | ②水道メーターと給水管、給湯器下のバルブと給水管の接続ナットをモンキーレンチで緩める 完全に取り外してしまうとパッキンを無くしてしまうこともあるので注意。 ナットを緩めると水が出て来るのでそのまましばらく待つ。 |

| ③温水洗浄便座のコンセントを抜く | ③水が出なくなったらそれぞれの接続ナットを締め直す |

| ④温水洗浄便座の水抜き栓を取り外す 下にバケツやタオルを準備して行う |

|

| ⑤水が抜けたら水抜き栓を元に戻す | |

水抜きした水道を通水する時のポイント

どの場所の水抜きでも基本的に元栓を閉めますが、元栓を開いて通水する時の注意点があります。それは以下の通りです。

各所の水栓が閉じているか、ナットが締まっているかを必ずチェックする

閉じたつもり、締めたつもりで忘れていた場合、元栓を開くと激しく水が出てしまい慌ててしまいます。

特に給水管や給湯管で接続ナットを緩めている場合、通水の勢いでナットが外れたり破損したりするかもしれません、そうなると水が噴き出します。

元栓は最初少し開き、あとで全開にする

通水時、給水管の水圧はとても強い為、空の水道管や蛇口に全開の水が流れて行くとサビやゴミが動いて目詰まりや故障等の不具合が起こることもあります。

なので、必要以上の負荷がかからない様に通水することが大事です。

元栓の開き方は、最初は少し開きます。すると流水音が聞こえますのでそのまましばらく待ちます。

流水音はしなくなったら一気に元栓のバルブを全開にします。

この元栓の開き方は凍結防止対応の時だけでなく、蛇口の修理などで元栓を閉めた時も同様です。

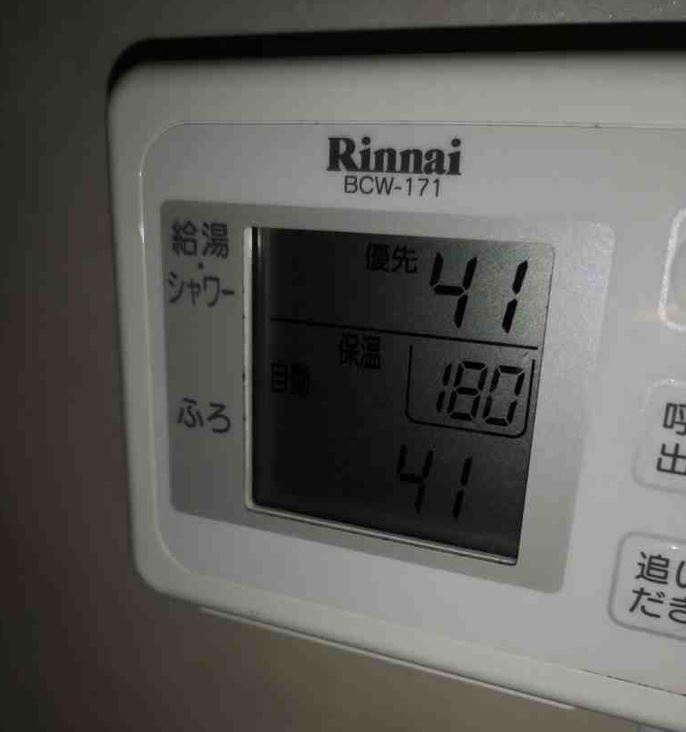

給湯器の凍結防止方法

給湯器は屋外にあるので凍結の影響を受けやすい機器でもあります。

この給湯器が凍結で使用できなくなると生活に支障を来しますので、基本的に給湯器には凍結防止機能が備え付けられています。

その凍結防止機能は「自動ポンプ運転」と「ヒーター機能」です。

凍結防止機能が付いていますが、旅行に行くなどで長期間使わない時は給湯器の水抜きによる凍結防止方法を知っておくとより安心です。

ここでは給湯器の凍結防止機能と水抜きによる凍結防止方法を解説して行きます。

凍結防止機能1:自動ポンプ運転

自動ポンプ機能とは、追い炊き機能が付いている風呂釜の循環パイプに自動で水を循環させることで凍結の防止をする機能です。

自動ポンプ運転は、気温が5℃以下で浴槽の水が循環口より上にある時に自動で作動します。

ただしこの機能は循環パイプの凍結防止となります。

自動ポンプ運転が作動している時は、リモコンに雪の結晶のマークや雪だるまのマークが表示されます(マークは機種により異なります)

-

自動ポンプ運転の注意点

- 給湯器の電源プラグが抜けていると作動しない。

- 水面が循環口の上端より5㎝以上、上にあること。5㎝以下だと正常に機能しない恐れがある。

※ちなみにエコキュートの場合は、リモコンで凍結予防運転を「入」にする必要があります。また水面が循環口の上端より10㎝以上、上にある必要があります。

凍結防止機能2:ヒーター機能

ヒーター機能は給湯器内の配管をヒーターであたためることで凍結の防止をしています。

この機能は気温が3℃以下になると自動的に作動します。

ヒーター機能も自動ポンプ機能同様、給湯器の電源プラグが抜けていると作動しません。

ただし、リモコンのスイッチが入っていても入っていなくても作動します。

ヒーター機能に関しては、基本的に自分で何かをする必要はありません。

ちなみに給湯器の凍結防止機能(自動ポンプ運転、ヒーター機能)では、給湯器に繋がる給水管や給湯管は凍結防止できませんので注意が必要です。

給湯器の水抜き凍結防止方法

ここでは給湯器の基本的な水抜き凍結防止方法をご紹介しますが、給湯器の水抜きはメーカーや機種によって部品の場所や外し方が異なりますので、実際に水抜きを実施する時は給湯器の取扱説明書を確認しながら行うようにしてください。

また水抜きを行う際、給湯器を使用した直後だとお湯が高温になっているので危険です。

時間を空け、冷めるまで待ってから行ってください。

それでは給湯器の水抜き手順を見て行きましょう。

- リモコンスイッチを「切」にして電源プラグをコンセントから抜く

- 給湯器下の給水バルブを閉める

- 給湯器下のガス栓を閉める

- 台所、洗面所、浴室水栓のお湯側を全開にする

- 給湯器下の水抜き栓を外して水を抜く

- 水抜き栓を取り付ける

・リモコンは室内、電源プラグは屋外にある。

・洗濯水栓が混合水栓の場合もお湯側を全開にする。

・水抜き栓は基本的に手で回せるが、固い場合はウォーターポンププライヤーを使用して外す。

・水抜き栓は水が抜け切ってから取り付ける

以上で給湯器の水抜きは完了です。

復旧させる際は水抜き時の逆手順で行なっていきます

※水抜き栓や各所の水栓のお湯側がしっかり閉じられてるか確認してから行なって下さいね。

正しい手順で水抜き、再開を行うことで効果的な凍結防止、安全な復旧ができるでしょう。

水抜き以外の凍結防止方法

凍結防止の方法は水抜き以外にもいくつかありますのでご紹介して行きます。

-

水抜き以外の凍結防止方法

- 保温材、保温カバーを取り付ける

- ヒーターを取り付ける

- 蛇口の水を少量出しっぱなしにする

- 外水栓にカバーを付ける

では一つずつ見て行きましょう。

保温材、保温カバーを取り付ける

基本的に外部の地上にある水道管には保温材や保温カバーが取り付けてあります。

しかし、経年の劣化や鳥・猫などの爪により保温材が剥がれて、水道管が剥き出しになっている場合があります。

この状態はとても危険です、一気に凍結のリスクが高くなります。

地上の水道管は家の横や裏手にあり、普段目にしないことが多いので定期的に点検する必要があります。

そして剥き出しになっている場所には保温材や保温カバーを取り付けましょう。

保温材などはホームセンターや通販サイトで購入出来ますし、取り付けも上からビニールテープで巻けばいいだけなので簡単です。

ヒーターを付ける

ヒーターはコード状のもので、水道管に巻き付けて使います。

電源を入れると水道管が暖められて凍結を防ぎます。

ヒーターを取り付ける場合は水道管に巻き付け、その後に保温材を取り付けるようになります。

ヒーターが付いていて保温材、保温カバーも隙間なく取り付けてあれば、水道管が凍結することはほとんど無いと言っても良いでしょう。

蛇口の水を出しっぱなしにする

水は動いていると凍りにくいという性質があり、その性質を利用した凍結防止方法で、蛇口から4mm位の水を出しっぱなしにします。

この方法は緊急時の対応として効果的です。

例えば、夜から明け方にかけて最低気温-5℃の予報が出ているのに保温材やヒーターなどが準備できなかった、水抜きも自信が無いといった方でもできる凍結防止方法です。

水を出しっぱなしにするのは水道代が勿体ないと思う方もいるでしょう。

ただし凍結破損をしてしまうと水道代の何十倍もの修理料金がかかるということも知っておきましょう。

ちなみに、浴槽の中に出すとそのままお風呂の水として使えるので水道代を抑えることができます。

外水栓にカバーを付ける

水栓の中で一番凍結しやすいのが外水栓です。

屋外にある金属水栓なので氷点下になると凍ることがあります。

外水栓は凍るとハンドルが動かなくなって水が出なくなります。

無理に動かすと破損してしまうこともあるので、決して力任せに動かさないようにしましょう。

この外水栓の凍結防止グッズとして水栓にかぶせるカバーがあります。

外水栓用のカバーは通販サイトやホームセンターで購入することができ、取り付けもかぶせるだけなのでとても簡単です。

ちなみに地中にある散水栓に場合はフタがあるのでカバーは不要です。

凍結防止方法でやってはいけないこと

これまでご紹介したようにいろいろな凍結防止方法があります。

しかし、やってはいけない凍結防止方法もありますのでご紹介いたします。

まずは給湯器を毛布やビニール等で覆うことです。

外水栓の凍結防止でカバーを付けるという方法があるので似ている様に感じるかも知れませんが、

給湯器は電気やガスを使っているので毛布やビニール等で覆うと火災の発生や機器の故障を起こしてしまうかもしれません。

大変危険な行為です、絶対にやめましょう。

他にはタオルで水道管を覆うことです。

雨が降らなければタオルでも問題ありませんが、雨はいつ降るか分かりません。

覆ったタオルが雨で濡れると凍結リスクが高くなります。

剥き出しの水道管に取り付ける保温材や保温カバーは吸水性のない素材のものが使用されています。

しかし、タオルは吸水性のある素材であり、雨が降ると雨水を吸ってしまいます。

雨で濡れたタオルが氷点下の場所にあるととても凍りやすくなります、そしてタオルを巻いている水道管も凍りやすくなるのです。

凍結防止のつもりが凍結を促進することになりかねないのでご注意ください。

凍結してしまった場合の解凍方法

-

凍結した場合の解凍方法

- 自然解凍

- ぬるま湯をかける

では一つずつ解説して行きます。

自然解凍

自然解凍が一番安全で手間の無い方法です。

方法と言ってもすることは無く、強いて言うなら「待つ」ということぐらいです。

一日の内、一番気温が低いのは深夜から明け方にかけてで、この時間によく凍結しますが7時、8時、9時と時間が経つにつれて気温は上がって来るので日中に解凍することが多いです。

時間の猶予がある時は自然解凍がおススメです。日中でも水が出ない場合はもう一つの解凍方法を試してみましょう。

ぬるま湯をかける

なるべく早く使いたい時にはぬるま湯をかけるという方法もあります。

氷は熱に弱いので40℃~50℃位のぬるま湯をかけると早く解凍することができます。

ただし、注意点としては熱湯(100℃近い)をかけるのはやめましょう。

熱湯をかけると急激な温度の変化によって、機器や水道管が破損するかもしれないのでご注意ください。

また、ぬるま湯をかけた後は必ずタオルで拭き取るようにしましょう。

濡れたままにしておくと、再び凍結しやすくなります。

まとめ

今回は凍結防止の水抜き方法を中心に解説して来ました。

暖かい地域の方は蛇口や水道管に水抜き栓が付いていないので、今回の方法を知っておくときっと役立つ時が来るはずです。

特に過去、水道管の凍結や凍結破損をしたことのある家の場合、-5℃を下回る様な大寒波の予報が出ていたら水抜きによる凍結防止方法で対策することをおすすめします。