サイト内検索

蛇口を閉めても水漏れがする場合は部品交換をすることで簡単に直る場合もあります。

今回は動画を交えながらカートリッジ・パッキンや部品の交換方法を解説しています。自分でチャレンジしたいという方向けの記事になります。

※慣れてない方だと難しい修理内容もありますのでくれぐれもご注意下さい。

- 蛇口水漏れを止めたい時の応急処置

- 蛇口の修理方法

- どこの業者に頼めばいいか?

- 業者に依頼した場合の費用目安

修理に自信がない場合は業者に依頼をおすすめしますので、その際の料金相場についても解説します。

目次

今すぐ蛇口水漏れを止めたい時の応急処置の仕方

水漏れの量が多いので、水道料金が心配です・・・

一時的ではありますが、水漏れを止めることができますよ。

蛇口からの水漏れは、その症状や原因が軽度のものであれば自己修理可能です。

しかし、修理を行うまでに部品や道具の調達、手順の確認などに時間がかかる場合もあるでしょう。

水漏れの量が多ければ、その間の水道料金は上がるばかり。

接続部分から急に水が噴き出して、水漏れによる被害が広がる可能性もあります。

水漏れによる二次被害を防ぐため、応急処置を施しておくことをおすすめします。

ここでは、今すぐ蛇口の水漏れを止めたい時の応急処置の仕方2つについてご紹介します。

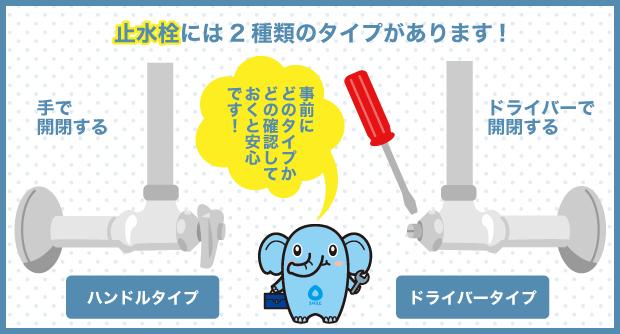

止水栓を閉める

蛇口の水漏れを止める応急処置として最も手っ取り早いのは、問題のある水栓の止水栓を閉めることです。

止水栓とは、供給される水をコントロールする蛇口の様なものです。

止水栓を閉めれば、その水栓器具の水だけを止めることが可能となります。

一般的に水を止める方法といえば元栓を思い浮かべる方もいらっしゃるでしょう。

こちらも止水栓の一つではありますが、元栓は公共の水道管から各家庭へ流れてくる水をコントロールするもの。

元栓を閉めてしまうと、住宅内に一切の水が流れてこなくなってしまうため、トラブルが生じている水回り以外の水も止まってしまいます。

水漏れの応急処置として一部の水を止めたい場合は、問題のある水栓の止水栓を閉めると良いでしょう。

各水回りの止水栓は、誰でも扱える場所に設置されています。(尚、止水栓は必ず設置されてるわけではありません)

キッチンや洗面台の蛇口の止水栓は、シンク下のカウンターや扉の中にある給水管付近にあり、開閉する部分はハンドル式かD式(-状の溝がある)である場合が多いです。

浴室の蛇口の止水栓はクランク式であることが多く、水栓器具の脚部についています。

ハンドル式の場合は手で、D式とクランク式(偏心管)はマイナスドライバーで操作します。

水を止めたい場合は、時計回りに回して閉めましょう。

止水栓は流量をコントロールする役割も持っていますので、閉める場合は回転数を覚えておき、開ける際には同じくらいにまで開けることが重要です(基本は全開にして少し戻す)

水止めテープを巻く

部品を調達するまでに時間がかかりそう、でもそれまでに蛇口を使えないのはちょっと不便…

そんな方におすすめなのが、水漏れ部分に水止めテープを巻く方法です。

水漏れが少量の場合の応急処置として有効な方法となりますが、水止めテープは正しく巻き付けなければ十分な効果は得られませんので、巻き方の手順をよく確認しましょう。

- 水漏れしている部分を特定する

- 巻き付ける部分の汚れをふき取る

- テープを20㎝程度にカットし、水漏れしている部分に引っ張りながら巻き付ける

水漏れの量が多い場合や緩く巻き付けてしまった場合は水漏れを止めることはできません。

また、あくまでも一時的な処置となりますので、早めの修理を行ってください。

ハンドル・蛇口を止めても水が止まらない

※単水栓とはハンドルが一つで水だけ、又はお湯だけが出る蛇口です。

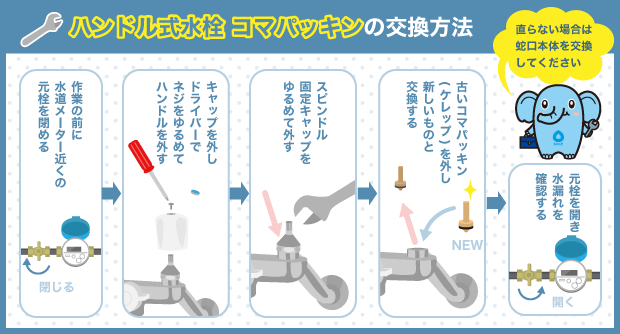

ハンドルを止めても水が止まらず、ずっとポタポタしていたり、糸をひくように出っぱなしになっていたりする症状などがあります。

原因としては、蛇口内部(ハンドル下)に入ってる、ケレップ(コマパッキン)の劣化が考えられます。

【動画付き】蛇口のコマパッキン交換方法を紹介!

ケレップ(コマパッキン)の交換は皆さんでも簡単に行なえます。

- モンキーレンチ

- ウォーターポンププライヤー

- +-ドライバー

- ラジオペンチ

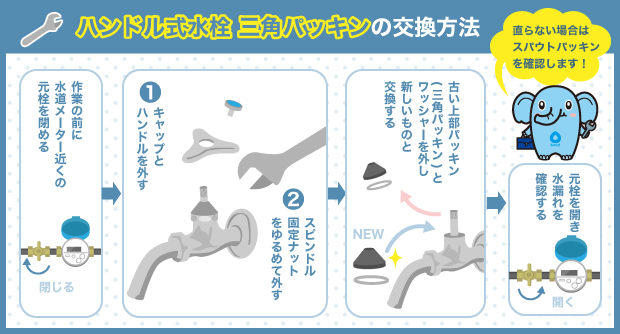

蛇口の三角パッキンの交換方法

ハンドル・蛇口の根元から水が垂れてくる場合は、ハンドルの軸(根元)又は、パッキン押えナット(グランドナット)あたりに水がにじんでいたり、にじんで出た水が伝ってぽたぽた落ちてくる。などの症状があります。

原因としては、パッキン押えナット(グランドナット)下の上部パッキン(三角パッキン)の劣化が考えられます。

【動画付き】蛇口のスピンドル交換方法を紹介!

ケレップ交換時に外したスピンドルを新しい物に交換します。

※スピンドルには、ケレップが一体になっていて、外れない物もあります。寒冷地仕様の蛇口は基本、ケレップとスピンドルは一体型です。

この場合、ケレップのネジを外して、パッキン(ゴム)の部分のみ交換することも可能ですが、ネジが外れない場合が多いので、スピンドルを交換することをおすすめします。

開閉バルブについて

・パッキン押えナット(グランドナット)がない

開閉バルブは接続部(開閉バルブの中部)にパッキンが付いているので、パッキン押えナットや上部パッキン(三角パッキン)はありません。

・開閉バルブはコマパッキンと一体型の物が多い

スピンドル型はスピンドルとコマパッキンが別れている物が多いのに対し、開閉バルブはコマパッキンが一体型になっている物が多いという違いがあります。

・開閉バルブは固い

開閉バルブの最大の特徴は、接続のネジ部が動かずに軸部が動くということです。スピンドル型は軸とネジ部が一体になっているので、軸を動かすとネジ部が動き、時計回りに回すと下がって反時計回りに回すと上がります。動きやすくする為、ネジの間隔も広いので取り外しにさほど力は要りません。一方で開閉バルブはネジ部が動かないのでネジの間隔が狭く、摩擦も大きい為、かなり力を入れないと外れません。経年による固着があわさると「外れないのではないか?」と思う位に固くなります。取り外す時にはかなりの力が必要になります。反対の手で蛇口本体をしっかりと押さえながら、モンキーレンチを反時計回りに回して取り外します。

蛇口本体の押さえを忘れると給水管、給湯管が破損したり、蛇口が壊れたりする恐れもありますのでくれぐれもご注意ください。

【動画付き】蛇口のパイプ(スパウト)根元から水が垂れる

水が出るパイプ(ニップル又はスパウト)の根元あたりから水がにじみ出し、ぽたぽた落ちてくるなどの症状があります。

原因としては、パイプ根元中に取り付けられているパイプパッキンの劣化が考えられます。

又、パイプの根元、もしくはそれより本体中に入っている部品で、パイプ自体が破損している場合も有ります。

パイプ自体破損の場合はパイプを交換します。

パイプパッキンの交換も簡単に行なえます!元栓や止水栓を閉めなくても交換できます。

※しかし、スパウトを外した状態で間違ってハンドルを開いたら水が噴き出るので気をつけて下さい。

- -ドライバー

- モンキーレンチ

2ハンドル混合水栓のスパウト先端の断熱キャップの破損

断熱キャップは、先込式、ネジ止め式などありますが、同じものでなければ取り付けできませんので、ご注意下さい。

【動画付き】2ハンドル混合水栓パッキン・スピンドル、ハンドル交換

※2ハンドル混合水栓とは、水とお湯のバルブが2つ付いた蛇口です。

ハンドルを閉めても水が止まらず、ずっとポタポタしている、糸をひくように出っ放しになっている症状などがあります。

原因としては、単水栓と同様にケレップ(コマパッキン)の劣化が考えられます。

一部、専用部品(開閉バルブ)を使用している蛇口があります。その場合、ケレップ交換が出来ない場合もあります。

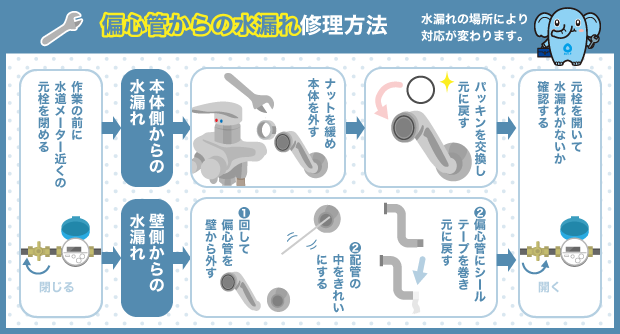

壁付蛇口の後側水漏れ偏心管パッキンの交換方法

蛇口本体の後側から壁までをつないでいる部品を偏心管(取り付け脚、ソケット→メーカーによって呼名は様々です)といいます。

本体と偏心管をつないでいる部分のナットから水がにじんできたり、ポタポタ落ちてきたりする症状があります。

原因としては、ナット部に取り付けられている偏心管パッキンの劣化が考えられます。

偏心管に取り付いてる蛇口を外し、中に入ってるパッキンを交換します。

- -ドライバー

- モンキーレンチ

基本的に、偏心管パッキンの交換をする場合、壁から出ている「八の字」の偏心管本体が少しでも動いてしまうと、壁の中で漏水する危険性があります。又、固くて動かないナットを無理に回そうとすると同様の危険性がありますので、くれぐれもご注意ください。

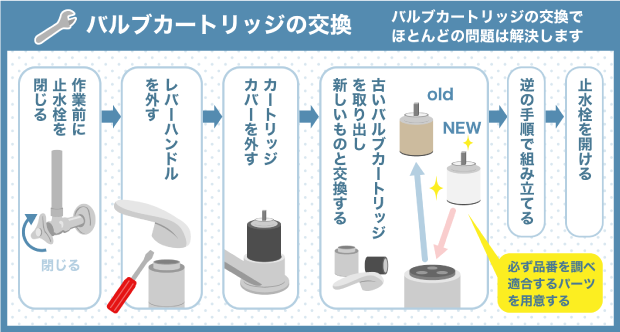

混合水栓のレバーを上下しても水が止まらない

続いては、シングルレバー混合水栓の水漏れ原因と修理方法をご説明します。

シングルレバー混合水栓とは、レバーハンドルの上下で水を出したり止めたり、レバーハンドルを左右に動かすことによってお湯にしたり水にしたりできる蛇口です。

レバーを下げても水が止まらず、ずっとポタポタしていたる、糸をひくように出っ放しになっているような水漏れ症状があります。

(下吐水蛇口は、レバーを上げても水が止まらない)

※現在、生産販売されている蛇口は、上吐水ですが、古い型では下吐水の蛇口もあります。

原因は主に、レバーハンドルの下に内蔵されているカートリッジの不良と考えられます。

※カートリッジの不良の場合は、カートリッジ交換が必要になります。(カートリッジ自体を修理することはできない)

※カートリッジは各メーカーいろいろな種類がありますが、基本同じものに交換します。

カートリッジを用意する時は、蛇口の品番を確認してからその蛇口に適合するものをご用意ください。

カートリッジの交換方法

シングルレバー混合水栓のカートリッジを交換する際に注意したいのが、交換するカートリッジの品番が合っている事が大切です。

メーカーが同じだからと言って使ってる蛇口に使用できないものを買わないように気をつけましょう!またカートリッジカバー等を外す際に本体部分が一緒に回らないように固定しましょう。本体部が回らない様に本体を固定する専用の固定具が使える蛇口もあります。対象の蛇口の場合は必ず固定具を使用して下さい。

TOTOやKVKなどは、土台を固定する専用固定具を用意しています。

その他のメーカーなど土台が動いてしまう場合、給水管のねじれ、外れ等で漏水する恐れがありますので絶対に無理には行わないで下さい。

取り外し、取り付時に水栓が本体ごと回ってしまうと、前記の様に漏水をしてしまう場合があります。

※使用してる蛇口によって工具が多少変わってきます。

- +-ドライバー

- モーターレンチ

- 固定具

- 六角レンチ

- モンキーレンチ

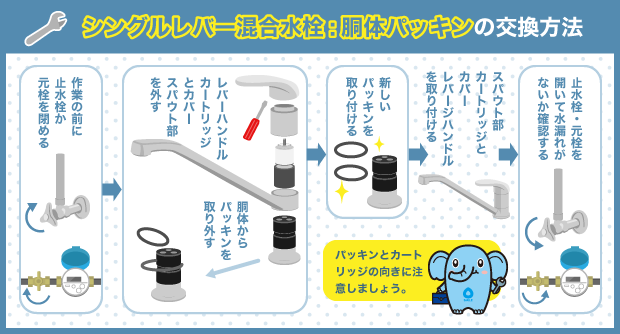

本体(胴体)から水が漏れている

※台付ワンホールシングルレバー混合水栓の場合

蛇口の本体(胴体)部分から水漏れしている場合、原因はカートリッジ不良もしくは胴体Uパッキンの劣化が考えられます。

※カートリッジの交換方法は前記の【レバーを下げても水が止まらない。(上吐水蛇口)】と同様に行って下さい。

胴体U字パッキンの交換方法

カートリッジを交換しても本体(胴体)からの水漏れが直らなかった場合は、胴体U字パッキンを交換します。

途中までの工程はカートリッジ交換と一緒です。

止水栓又は元栓を開けた後の水漏れ確認は必ず行なって下さい。

蛇口の水漏れ修理 どこの業者に頼めばよい?

蛇口の水漏れが起きたとき、誰もが自分で直せるわけはありません。

工具や部品を調達できない、水漏れの量が多くすぐに修理しないと大変!とお困りの方も多いでしょう。

しかし、これまで水漏れトラブルが起きたことが無い場合、どこに頼めばよいのか、探し方が分からない方も多いはず。

この項目では、蛇口の水漏れが起きたときの依頼先、業者の探し方についてご紹介します。

賃貸住宅にお住まいの方

賃貸住宅で水漏れが起きた場合は、管理会社又は大家に連絡しましょう。

ほとんどの場合は無料で修理してくれます。

ちなみに、修理は無料(管理会社や大家さん負担)が多いですが水漏れで増えた水道料金は入居者の負担です。水漏れで増えた水道料金も管理会社や大家さんが払ってくれると思っていると、後で痛い目を見ますのでご注意ください。

蛇口からの水漏れは次第に症状が酷くなっていくのが特徴的です。

放置しておくと留守の間に水漏れが酷くなり、階下など他の住人にまで影響が出てしまうかもしれませんし、水道料金も増えるので、例え症状が軽度であっても早めに連絡することが大切です。

管理会社を通じて依頼した修理業者が到着するまでに被害が拡大しそうな場合は、記事前半でお伝えした応急処置を行ったり、水滴をバケツで受け止めたりし、水漏れによる浸水を防ぐようにしましょう。

持ち家にお住まいの方

持ち家で蛇口の水漏れが起きた場合は、ご自身で選んだ業者に修理を依頼できます。

修理の依頼先としては水道業者やお使いの水栓器具のメーカーが一般的です。

この場合、メーカーの無料保証期間を除いては有償修理となります。

保証期間内であればメーカーが最も適切ですが、エリアによっては到着までに時間がかかる可能性があります。

早急に対処したい場合は水道業者が良いでしょう。

お近くの水道業者を探す場合は、業者の情報をチェックできるネットで事前に探すのがおすすめです。

複数の業者に見積りをもらうと安心です。

蛇口の水漏れ修理を業者に依頼した場合の費用目安

水漏れ修理を業者に依頼するとき、多くの人はやはり修理費用が気にかかるでしょう。

なかには高額な修理費用を請求する悪徳業者がいるという声を耳にしたことのある方もいらっしゃるはず。

そうした業者につかまらないためにも、ユーザー自身が費用についての知識を持っておくことが大切です。

この項目では、蛇口の水漏れを業者に依頼した場合の費用目安についてお伝えします。

水道業者の費用形態について

水道業者の多くは、修理費用を下記のような内訳にしています。

修理費用総額=基本料金+作業料金+部品代+出張費+(特殊料金+見積り料等)

トイレの水漏れは○○円、キッチンの混合栓は○○円のように料金が決まっているのではなく、水漏れ範囲の広さや修理の難易度、製品によって費用が大きく変わることを意味します。

蛇口水漏れ修理にかかる費用の目安

下記の表は、水道修理にかかる費用の目安をまとめたものです。

| 修理内容 | 費用目安(総額) |

|---|---|

| 混合栓の調整・パッキン交換 | 7,000円~ |

| 混合栓の部品交換(パッキン以外) | 15,000円~ |

| 浴室混合栓の部品交換 | 17,000円~ |

| 蛇口交換 | 30,000円~ |

調整や部品の交換は軽作業に分類されるため、作業料金は3000円~5000円程度となるでしょう。

部品代が総額を左右します。

耐用年数を過ぎたものや大きな破損が見られる場合は蛇口の交換を勧められます。

混合栓の蛇口の交換作業料金は1万5000円~2万5000円程度が相場です。

こちらも、交換用の部品が総額を左右する形となります。

また蛇口に関しては修理と同時に部品交換するケースも少なくありません。

ですので、見積りをとる際には修理や技術料金だけではなく部品代金も視野に入れる必要があります。

対象部品によってはかなり金額も変わってきますので、交換前に確認することをオススメします。

安さで顧客を囲い込み、必要のない修理をしたり、必要のないオプションを付けたりして、結果的に相場よりも高額な料金を請求するところがあるのです。

安さだけで選ぶのでなく、実績も合わせて検討することが大切です。

まとめ

ここまで、蛇口の水漏れ修理方法と業者の選び方についてお伝えしてまいりました。

蛇口の水漏れが軽度である場合、自己修理による解決が可能です。

しかし、部品を調達できるまでの間、水道料金が気になる方もいらっしゃるでしょう。

そのような場合は問題のある蛇口の止水栓を閉めたりして応急処置を施しましょう。

止水栓を閉めてる間、蛇口は使用できません。

あくまでも一時的な方法となりますので、早いうちに修理を行ってください。

蛇口の水漏れが起こる原因は、混合栓の種類や水漏れ箇所によって異なります。

交換手順についてご紹介しましたので、工具の準備と手順をご確認の上、交換修理を行ってみてください。

自分で修理が出来そうにない場合は業者に依頼しましょう。

賃貸住宅にお住まいの方は応急処置で二次被害リスクを減らしつつ、早急に管理会社へ連絡しましょう。

持ち家にお住まいの方で水栓器具の無料保証期間内にある場合はメーカーへ、それ以外であれば水道業者がおすすめです。

水道業者に修理を依頼した場合の修理費用目安表を記載しましたので、業者の比較検討の際にご活用ください。

よくあるご質問

蛇口の水漏れ修理はプロにお願いした方が良いですか?

しかし専門の水道業者に修理をお願いすれば安心はできますね。

ただ昔は蛇口の多くが単純なハンドル水栓だったので、ご自分でコマパッキンや三角パッキンを交換していた方は多かったようです。

年配の方からは「昔は自分で行なったのに最近の蛇口は複雑でよく分からない」なんて言葉も聞かれるようですね。

蛇口は古くなればなるほど水漏れ修理ができなくなるというのは本当ですか?

(あまり古くなると、部品の製造が終了してしまい、交換部品が手に入らない事があります)。

しかし蛇口本体側が劣化・摩耗・破損してしまうと、新しい部品を交換しても水漏れ等が直らない事もあります。

最近のシングルレバー水栓よりハンドル水栓のほうが長持ちする気がするのですが?

では皆さんがなぜその様に感じるかというと、シングルレバー水栓はポタポタ漏れが始まってもレバーを強く下げたからといってその症状は変わりません。

しかしハンドル水栓の場合は、無理にハンドルを強く閉める事でポタポタ漏れが直ったように感じてしまうからです。

ただしこれを繰り返し行なっていると部品だけではなく蛇口本体まで傷んでしまうので、本来ならばポタポタ漏れが起こった時すぐに修理が必要なのです。

昔のハンドル水栓の水漏れ修理は簡単でしたが、今の蛇口も簡単に修理できるのですか?

しかし最近、多く使用される様になったシングルレバー水栓は、カートリッジ1つ交換するにも部品に互換性が無く、レバー1つ外すのでもメーカーによってネジの種類が違ったり外し方が違ったりとなかなか簡単にはいかない様ですね。