サイト内検索

マンションやビル等の多くの場合、上階へは給水ポンプで水を持ち上げています。

この給水ポンプにはいくつかの種類、給水方式があり、それぞれにメリット・デメリットがあります。

マンション、ビルのオーナーや管理をしている人の中には「給水ポンプが設置されているのは知っているが、どんな給水ポンプが設置されているのかは知らない」という人もいますが、これでは不測の事態に対応出来ませんね。

今回は給水ポンプの種類、給水方式、メリット、デメリットについて詳しく解説して行きます。

また、故障時の注意点やメンテナンスに関してもご紹介して行きますので、ぜひお役立てください。

目次

給水ポンプとはどんなもの?

水道水は浄水場から各家庭の蛇口まで供給されています。

しかし、水道管を繋ぐだけではマンションやビルなどの上層階まで水を運ぶことは出来ません、なぜかと言うと、水には重さがあり、重力がかかる為、浄水場からの水圧だけでは上階の蛇口まで水を持ち上げられないのです。

それを補うのが給水ポンプです。給水ポンプは電動式で、電気の力を使って水を持ち上げています。

給水ポンプがあることによって高層マンションや高層ビルでも水を使えるのです。

給水ポンプが必要な住宅は?

住宅の規模にもよりますが、一般的には2階から3階ほどの高さまでなら浄水場から供給される水の水圧だけで賄えます。

なので、戸建て住宅や小規模アパートであれば給水ポンプは不要です。

必要になるのは3、4階以上の高さがあるマンションやビルです。

そのような住宅には必ず給水ポンプが設置されています。

地域によっても水圧が違う為、一概に高さ〇mとは決めらませんが、3階位の高さが給水ポンプの要不要を判断するラインとなります。

給水ポンプの種類

給水ポンプには3つの種類があり、それぞれ用途や仕組みが違います。

ここでは、それらの給水ポンプを一つずつ解説して行きます。

揚水ポンプ

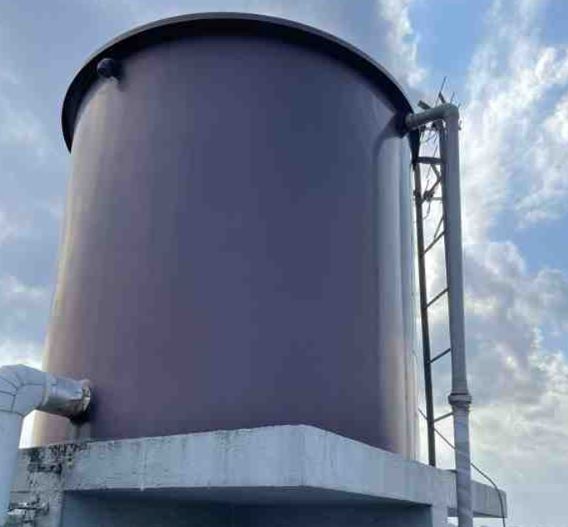

揚水ポンプは、地上にある受水槽から屋上にある高架水槽まで水を運ぶ為のポンプです。

揚水ポンプが使われている場所には受水槽、高架水槽という2つの大きな水槽があります。

揚水ポンプには種類があり、地上型のものと水中型のものがあります。

価格は3つのポンプの中で一番低価格となっていて、古い集合住宅で使われていることが多く、新しい住宅で設置されることはあまりありません。

加圧ポンプ

加圧ポンプは、地上にある受水槽から各家庭の蛇口まで水を届ける為のポンプです。

揚水ポンプは水槽が2つあるのに対して加圧ポンプは1つなので、比較的に外観はスッキリとしています。

加圧ポンプの中にも種類があり、地上型のものと水中型のものがあります。

1980年代中頃から設置され始めていて、現在でも新規の設置が行われています。

増圧ポンプ

増圧ポンプはブースターポンプとも呼ばれ、受水槽を介さずに直接給水管から各家庭まで水を供給することが出来るポンプです。

水を溜める必要が無いので水槽は無く、建物の景観を一番損なわないポンプです。

価格は3つのポンプの中で一番高く、2000年頃から設置され始めている一番新しいタイプの給水ポンプです。

給水ポンプ毎に違う給水の仕組みやメリット・デメリット

高架水槽給水方式

高架水槽給水方式は揚水ポンプを使って各家庭に水を届ける給水方式です。

水が送られる仕組み

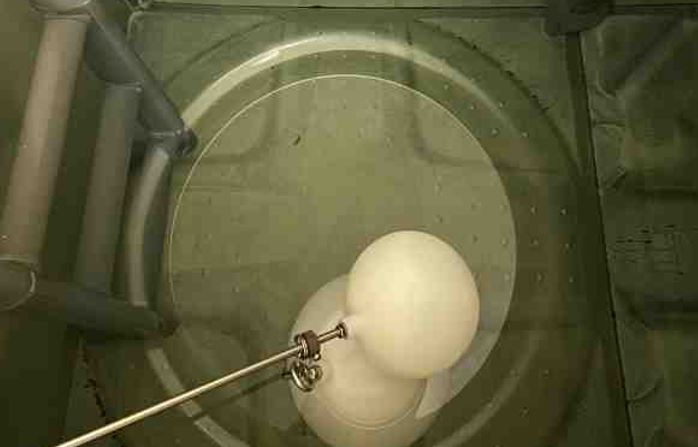

地上に受水槽があり、受水槽に溜めた水を揚水ポンプで屋上にある高架水槽に送ります。

高架水槽に溜まった水は重力を使って各家庭へを届けられます。

各家庭で水が使われると高架水槽内の水量が減り、一定水量以下になると自動的にポンプのスイッチが入って給水される仕組みとなっています。

揚水ポンプは常に作動している訳では無いので、他のポンプと比べて電気代は安く済みます。

高架水槽給水方式のメリット

- 災害時や停電時もしばらく水が使える

- ポンプの電気代が安い

停電で揚水ポンプが止まっても高架水槽内に溜まっている水があるので、しばらくは水を使う事が出来ます。

災害で地域の断水が起きても同様にしばらく水を使えます。復旧まで時間がかかる場合はとても助かるでしょう。

高架水槽内の水量が一定量を下回った時に作動し、規定量まで溜まったら止まるので作動時間は限定的です。ポンプの電気代も最低限で使うことが出来ます。

高架水槽給水方式のデメリット

高架水槽給水方式のデメリットは以下の通りです。

- 受水槽、高架水槽の定期清掃、保守管理が必要

- 建物の景観を損なう恐れがある

受水槽、高架水槽は常に水が溜まっているので定期的に清掃・管理をする必要があり、メンテナンスに手間がかかります。

管理が悪いと水質悪化を招く恐れもあります。

また高架水槽はトラブルがあった時に業者がすぐ対応できない場合もあります。

大きな貯水槽が屋上と地上にあるので、外観に影響を与えてしまう恐れがあります。

加圧給水方式

加圧給水方式は加圧ポンプを使って各家庭に水を届ける給水方式です。

水が送られる仕組み

地上に受水槽があり、受水槽に溜めた水を加圧ポンプで直接、各家庭まで圧送しています。

高架水方式が重力を使っているのに対し、加圧給水方式は電力を使って各家庭まで水を届けています。

居住者が水を使用している時間は常に作動しているので、ポンプの電気代が比較的に高くなります。

加圧給水方式のメリット

- 常時、一定の水圧がある

- 高架水槽が無いので清掃や保守管理等のメンテナンスが軽減される

加圧ポンプで直接、各戸まで給水する為、水圧は安定しています。

貯水タンクが一つだけなので高架水槽給水方式と比べればメンテナンスは1/2の労力で済みます。

また、外観も高架水槽給水方式よりスッキリしています。

加圧給水方式のデメリット

- 災害時や停電時、又は加圧ポンプが故障すると水が使えない

- ポンプの電気代が比較的高い

災害時や停電時、又はポンプが故障するなどして止まってしまうと一切の水が出なくなります。

復旧まで時間がかかればリスクも大きくなります。

水を使う度にポンプが作動するので作動時間は長くなり、電気代もかかります。揚水ポンプと比べれば高い電気代となります。

直結増圧給水方式

直結増圧給水方式は増圧ポンプを使って各家庭に水を届ける給水方式です。

水が送られる仕組み

直接、給水管に増圧ポンプが取り付けられ、水圧を増強して各家庭まで供給しています。

大きな特徴が受水槽や高架水槽等の貯水タンクを経由しない給水方式という点です。

衛生面や省スペースに優れた給水方式で近年、設置が増えてきています。

加圧給水方式同様、電力を使って各家庭まで水を届けています。

直結増圧給水方式のメリット

直結増圧給水方式のメリットは以下の通りです。

- 受水槽、高架水槽が不要

- 水道管直結なので水質が劣化しにくく、電気代も抑えられる

受水槽、高架水槽等の貯水タンクが無いので定期清掃をする必要がありません。

これは管理の面で考えたら随分と手間が省けます。

また、維持費も抑えられるので経費削減にもなります。

他には、地上や屋上に大きな貯水タンクが無いのでマンションの景観を損なう恐れが無く、スペースを有効活用できます。

タンクに水を溜めないので、常に安全でフレッシュな水が供給できます。

また、給水管の水圧を利用しているので、加圧給水方式と比べて電気代を抑えられます。

直結増圧給水方式のデメリット

直結増圧給水方式のデメリットは以下の通りです。

- 災害時や停電時、又は増圧ポンプが故障すると水が使えない、また予備の水もない

災害時や停電時、又はポンプが故障するなどして止まってしまうと水が出なくなります。

ただし、低層階であれば給水管の水圧で水を出すことが可能な場合もあります。

あとは貯水タンクが無いので予備の水も無い為、災害によって地域の断水などがあれば、ポンプが故障していなくても全く水が出なくなります(尚、他の給水方式の場合は貯水タンクがあるので、しばらく水が使える場合もあります)

給水ポンプの故障の症状やリスク、定期点検について

給水ポンプが故障するとどんな症状やリスクがあるのか、そしてメンテナンスの重要性ついても見て行きたいと思います。

給水ポンプが故障するとどうなる?

給水ポンプの故障と言っても停止だけではなく、様々な症状があります。

| 給水ポンプ 故障の症状 |

原因、及びリスク | 該当ポンプ | ||

|---|---|---|---|---|

| 揚水 ポンプ |

加圧 ポンプ |

増圧 ポンプ |

||

| ① 異音、振動 | 給水ポンプ内の圧力タンクの不良により異音が起こったり振動したりする。 酷い症状の場合はかなり大きな音や振動になる。 |

〇 | 〇 | 〇 |

| ② 水漏れ | ポンプ内、回転機器に装着されるメカニカルシールの劣化による水漏れ、接続配管からの水漏れなどがある。 水漏れの量に応じて水道料金が高くなる被害も起こる。 |

〇 | 〇 | 〇 |

| ③ 水圧が不安定 | 圧力センサーの不具合、その他ポンプ本体の不具合などがある。 尚、揚水ポンプは重力を使って各家庭まで水を運んでいる為、水圧が不安定になることはまず無い。 |

〇 | 〇 | |

| ④ ポンプが止まらない | 圧力センサーや圧力ポンプの故障によりポンプの停止機能が作動せず、ずっと動き続ける。 モーターの焼き付けや騒音被害につながることがある。 |

〇 | 〇 | 〇 |

| ⑤ ポンプが動かない | 圧力センサーや圧力ポンプ、その他本体の故障によりポンプが動かなくなる。 また、電源自体が入らないケースも多い。電線切断が原因の時もあるが多くは本体故障が原因。 |

〇 | 〇 | 〇 |

いろいろな故障の症状がありますが、この中でも特に注意したいのは⑤のポンプが動かないという故障です。

給水ポンプは各家庭に水を供給する為の機器なので壊れて動かないと居住者宅で水が使えなくなります。

水道は重要なライフラインの一つであり、水が使えないと生活が出来なくなります。

給水ポンプが故障して動かなくなると、この様なリスクがある事を理解しておくことが大切です。

①~④の場合は水が出ない訳では無いので、修理をするにしても交換をするにしても少し猶予があります。

給水ポンプの異常を発見したらすぐに業者へ相談を

もし給水ポンプの何かしらの異常を発見したら、すぐにメーカーか専門業者に相談して下さいね。

何かトラブルが起きても早めに修理で直せれば大事になる事は少ないでしょう。

しかし、異常を放置してしまい給水ポンプに負荷がかかり続けて故障し、最終的に修理で直せなくなると大変でしょう。

もし給水ポンプが止まった時の応急対応は?

給水ポンプが止まって水が出なくなってしまった時は、一度ポンプの操作盤でリセットをしてみると良いでしょう。

故障原因によってはリセット作業で一時的に水が出るようになる事もあります。

ただし、水が出たとしてもメーカーか専門業者に必ずみてもらった方が良いでしょう。

リセットの仕方は、リセットボタンがあるケースや電源のON/OFFをする等、使ってるポンプの種類によって違ってきます。

耐用年数が伸びる給水ポンプの定期メンテナンスの重要性

定期メンテナンスには以下のものがあります。

- 定期オーバーホール

- 定期点検、チェック

- 定期清掃(貯水タンク)

では、それぞれを見て行きましょう。

定期オーバーホール

定期的なメンテナンスは給水ポンプの寿命を延ばす為に必要なことです。

それにはオーバーホールが効果的であり、理想は5年毎にオーバーホールを行うことです。

オーバーホールとはポンプを分解して点検し、不調な部品を新しい部品に交換することで、定期的に実施して行けば確実に寿命は長くなります。

オーバーホールはメーカーや専門業者によるメンテナンスなのでそれなりに費用はかかりますが、ポンプが長持ちすることによって長い目で見れば費用は抑えられ、リスクの回避にもつながるでしょう。

定期点検、チェック

給水ポンプの「急に動かなくなる故障」を避ける為にも定期的なメンテナンスが必要になります。

全てが正常な状態から急に壊れて動かなくなるということはまずありません。

動かなくなるような故障の前には必ず予兆があります。

それが異音や振動であったり、ポンプ内からの水漏れであったり、水圧が安定しなかったりということです。その為に定期点検やチェックを行う必要があります。

頻度は年に1回ほどで良いでしょう。

定期点検、チェックは目視確認、音確認、水圧確認などを行い、異変の有無を確認して異変があれば対処するというものです。

定期点検、チェックをしていればその予兆に気付くことが出来るので、使用年数や予兆を考慮して、壊れる前にベストなタイミングで給水ポンプの交換をするということも出来るでしょう。

貯水タンクの定期清掃

受水槽、高架水槽等の貯水タンクが設置されている場合は定期清掃が必要になります。

貯水タンクの清掃はタンクの中を清掃するので個人で出来るものでは無く、必ず貯水槽の清掃が行なえる専門業者に依頼しましょう。

また有効容量が10㎥を超える貯水槽は1年毎に清掃と検査を行なうよう法律で定められてます。

容量がそれ以下の場合でも衛生的な観点から1年に一度は清掃と検査を行なった方が良いでしょう。

給水ポンプの耐用年数

給水ポンプの耐用年数は約15年と言われています。

ただし、使用頻度や対象の戸数(使用量)、設置状況、定期メンテナンスの有無等によって長さは変わります。

もちろん定期メンテナンスを実施していていれば15年以上に伸びる可能性が高くなるでしょう。

逆に、定期メンテナンスをしないで部品の不調を見逃してしまうと本体まで劣化してしまうこともあり、寿命を早めることになります。

もし15年以上経っている給水ポンプで不具合が発生した場合は、ポンプ本体の交換も選択肢の一つとして考えると良いでしょう。

給水ポンプの運転方法

給水ポンプはマンション、ビルの規模や使用方法によって運転方法が異なります。

| 運転方法 | ポンプ台数 | 内容 |

|---|---|---|

| 単独運転 | 1台 | ポンプ1台のみで運転 |

| 単独交互運転 | 2台 | 2台のポンプで交互に運転(同時使用不可) |

| 並列交互運転 | 2台以上 | 2台のポンプで交互に運転(同時使用可) |

では、それそれを詳しく見て行きましょう。

単独運転

単独運転は1台の給水ポンプで集合住宅の給水を賄っています。

小規模から中規模の集合住宅に使われることが多いようです。

メリットとしては、他の交互運転と比べて導入コストがかからないという点があり、1台だけなので2台のものよりポンプ代、工事代共に安く抑えられます。

デメリットは故障時のリスクがあります、1台だけなので故障したら修理の完了、又はポンプ交換が済むまで水の供給が出来なくなります。

単独交互運転

単独交互運転は2台のポンプを交互に運転させています。

ポンプを1号機・2号機とすると、1号機の作動中は2号機が休んでいて、1号機の作動が終わると自動で2号機の作動に切り替わり、2号機の作動中は1号機が休むという感じです、そしてそれを交互に繰り返して行きます。

中規模から大規模の集合住宅等で使われています。

メリットは交互運転なのでポンプが長持ちするという点と水の供給停止リスクが少ないという点です、1台が故障してももう1台があるので水の供給を止めなくて済みます。

デメリットは「同時運転が出来ない」という点です、並列交互運転より水圧、水量は少なくなります。

並列交互運転

並列交互運転は単独交互運転と似ていて、2台のポンプを交互に運転させることは変わりませんが、大きな違いは2台同時に運転させることもできるという点です。

通常は2台交互に作動していますが、各家庭で使用される水量が多いと自動で同時運転に切り替わり、水圧・水量を補填します、この2台同時運転可能という点はメリットと言えます。

他のメリットは単独交互運転と同じです。デメリットに関しては特に大きなデメリットは有りません。

中規模から大規模の集合住宅で使われていて、学校や工場などでも使われています。

尚、3台以上の並列交互運転が可能な機種もあり、建物の規模によってポンプ台数が増える場合もあります。

まとめ

マンションやビルなどに設置されている給水ポンプについて詳しくご紹介してきましたが、給水ポンプには揚水ポンプ・加圧ポンプ・増圧ポンプという種類があり、給水方式には高架水槽給水方式・加圧給水方式・直結増圧給水方式という種類があります。

給水ポンプの耐用年数は約15年ですが、寿命を早めるのも延ばすのもメンテナンス次第です。

メンテナンスはメーカーや専門業者に依頼し、アドバイスをもらいながら管理して行くのが良いでしょう。