サイト内検索

地震や豪雨などの災害時、水道が止まると飲料水や生活用水が使えず、生活に大きな影響を及ぼします。

災害時の不安を減らすためにも、日頃から、水道水を備蓄する習慣をつけておきましょう。

この記事では、水道水の保存方法と保存期間、必要な備蓄量、給水所の利用法などを解説します。

飲料水だけでなく生活用水の確保方法や備蓄後の管理ポイントも紹介します。

万が一の事態に備え、安心して暮らすための水の備蓄を考えていきましょう。

目次

水道水を備蓄する場合の保存期間と方法

災害時に備えて水道水を保存する際は、保存期間に注意が必要です。

飲料水として保存する場合と、生活用水として保存する場合では保存期間や管理方法が異なります。

ここでは、水道水を安全に備蓄するためのポイントを解説します。

【飲料水】水道水の保存期間

水道水を飲料水として保存する場合、適切な期間内に使い切ることが重要です。

常温保存か冷蔵庫保存かで水の状態が変わるため、以下の目安を参考にしましょう。

| 保存方法 | 保存日数 | 注意事項 |

|---|---|---|

| 常温保存 | 3日程度 | 水道水に含まれる残留塩素は時間が経つと減少し、細菌が繁殖しやすくなるため、長期保存には向かない |

| 冷蔵保存 | 7日程度 | 水の劣化を防ぐために、できるだけ低温で保管 |

保存した水を飲む際は、ペットボトルや保存容器に直接口をつけると、口からの細菌が容器の中に入りこみ、容器内で増殖する原因になります。

コップなどに注いでから飲むのが原則です。

水を入れ替える際には、保存期間が過ぎた水道水は掃除や植木の水やりなどに活用し、無駄なく使いましょう。

保存容器の選び方と保存場所

水道水を安全に保存し、活用するためには、適切な容器と保存場所を選ぶ必要があります。

保存容器は、清潔で密閉できるものにします。

容器は保存専用にすると管理がしやすいでしょう。

- ポリタンク:

- ペットボトル:

- 水筒:

10L程度が扱いやすく、持ち運びしやすい。大きすぎると重いため移動が困難

ミネラルウォーターの空き容器が適している。ジュースやお茶の容器は、においが残っているため不向き

飲料用として保管する場合はふたがコップになるものが便利

水道水を入れた容器を保存する場所は明るい所より暗い所が向いています。

これは光が当たると残存塩素の減少が早くなるためです。

また、低温であれば細菌の増殖が抑えられるため、冷暗所保管(冷蔵庫など)の方が長くもつということになります。

【飲料水】水道水の保存方法 煮沸はNG

水道水の保存のポイントは、容器に雑菌を入れないことと、細菌の繁殖を抑える役割を果たす塩素の残存期間です。

-

【水道水を保存する際の、手順と注意事項】

- 手をしっかり洗う(雑菌を防ぐため)

- 口をつけていない容器(ペットボトルやポリタンク)を水道水でよくすすぐ

- 蛇口から容器に直接水を入れる(浄水器を通さない)

- 容器の口いっぱいまで水を入れ、空気を入れないようにして、しっかりふたをする

- 直射日光を避け、涼しい場所に保管(黒い布やナイロン袋で覆うとさらに安心)

- 常温保存は3日、冷暗所保存は7日で入れ替える

-

【水を入れる際の注意点】

- 浄水器を通さない:浄水器は塩素を取り除いてしまうため

- 煮沸しない:煮沸すると塩素が飛ぶため

- 朝一番の水は避ける:夜の間、水を使っていないため塩素が減少している、最初のバケツ1杯程度の水は備蓄用以外に使う

適切な方法で水道水を保存し、細菌が発生しないように管理を行いましょう。

生活用水は水道水やすでにある水を 活用

災害時は飲料水だけでなく、トイレや手洗い、掃除などの生活用水も必要になります。

生活用水は、飲料水としての保存期限が過ぎたものを利用できますが、量が異なるため、用途に応じた管理を考える方が楽でしょう。

保存方法は飲料水と変わりませんが、保存期間は飲料水ほど、神経質にならなくても良い点が異なります。

トイレや掃除用の水であれば、月に1度や管理状況によっては数か月に1度の交換で対応できるでしょう。

-

【保存した生活用水の活用と注意】

- トイレの水として利用(長期間保存した水でも問題なし)

- 掃除や洗濯、植木の水やりに活用

- 歯磨きや手洗い、身体を拭く際は飲料水の使用を検討

地震後は排水管や下水管の破損の可能性があるため、トイレの使用を控える必要があります。

そのため、携帯トイレなどを備蓄しておきましょう。

生活用水は厳密な入れ替えの必要はないため、無理なく備蓄するサイクルを作りましょう。

水道水の備蓄後の管理と入れ替え方法

備蓄した水道水は、長期間放置せず定期的な入れ替えと、保存状態のチェックが欠かせません。

ここでは、水道水の入れ替えのタイミングについて解説します。

水道水の入れ替え時期

備蓄した飲料用の水道水は、長期保存はできないため、定期的に入れ替える必要があります。

目安の保存期間が過ぎると飲料水としての安全性が低下するため、適切なタイミングで新しい水に交換しましょう。

常温保存:3日ごとに入れ替え

冷蔵保存:1週間ごとに入れ替え

●水道水の備蓄にローリングストックを

料理や掃除に備蓄した水道水を使い、使った分の水を追加していくことで、無駄なく入れ替えるローリングストックを、保管した水道水の入れ替え方法に取り入れましょう。

災害時には、水道が復旧したら、すぐに新しい水を補充できるように、容器は捨てずに保管しておきましょう。

保存した水道水の状態チェック

備蓄した水道水を安心して使用するためには、定期的に状態を確認することが大切です。

保存期間内であっても、水質が変化している可能性があるため、飲む際にはチェックしましょう。

-

【確認ポイント】

- 水の見た目やにおいをチェックし、濁りや異臭がある場合は飲まない

- 保存容器に、ひび割れや変形、ふたの緩みがないかを確認

- 細菌や微生物が繁殖すると、容器の内側にぬめりが出てくる

状態に不安がある場合は、煮沸消毒(約1分間沸騰させる)を行ってから、飲料水にするか、掃除やトイレ用の生活用水として活用しましょう。

市販のペットボトル水の保存期間

災害時の備えとして、市販のペットボトル水を保管する家庭も多いでしょう。

ペットボトル水の保存期間を理解し、適切に管理することが大切です。

| 市販の水 | 保存期間 |

|---|---|

| 通常のペットボトル水 | 2~3年 |

| ペットボトルの長期保存水 | 5~10年(最長15年の製品もあり) |

| ウォーターサーバーの水 | 天然水:未開封で約3~6か月 RO水:約6~12か月(RO膜等でろ過した水) |

| 缶入り飲料水 | 5~10年 |

ペットボトル水には賞味期限が記載されていますが、賞味期限が切れたからすぐに飲めなくなるというものではありません。

ペットボトルの水は、未開封でも時間の経過とともに微量の水分が蒸発するため、内容量の変化を考慮して設定されたものが「品質保持期限」として記載されています。

ペットボトル水はローリングストックを活用するのが、効率的な備蓄方法です。

家族人数に応じた備蓄本数を、常に常備して減った分を追加して入れ替えるのがおすすめです。

家族 人数分、3日分の水の備蓄を始める

災害に備えて、水を確保するには、用意すべき水の量を把握する必要があります。

飲料水だけでなく、手洗いや、トイレ用などの生活用水も必要です。

備蓄に必要な水の量の目安と効率的な備蓄方法について解説します。

飲料水の備蓄量の目安

災害時にはライフラインが停止し、水道水が使えなくなる可能性があります。

行政による給水支援が始まるまでには時間がかかるため、最低でも3日分の飲料水を備蓄しておきましょう。

備蓄があると心強く、災害時に落ち着いて行動できる支えにもなります。

飲料水と調理に使う水を考えた場合、1人あたり1日3リットルを目安に備蓄が必要です。

| 家族人数 | 1人 | 3人 | 4人 |

|---|---|---|---|

| 3日分 | 9リットル(5本) | 27リットル(14本) | 36リットル(18本) |

| 1週間分 | 21リットル(11本) | 63リットル(32本) | 84リットル(42本) |

※()内は2リットルのペットボトル本数

◎備蓄は3日分といわれていますが、余裕があれば1週間分の備蓄がおすすめです。

備蓄のポイントは、家族の人数に応じた必要量を確保することと、非常食や衛生用品、非常用トイレも合わせて準備しておくことです。

しっかりと備え、災害時に慌てず対応できるようにしておきましょう。

飲料水以外の生活用水の備蓄量の目安

災害時には、トイレや掃除、洗濯などに使う生活用水の備蓄も必要です。

普段から備蓄しておくことで、少しでも生活の不便を軽減できます。

生活用水の必要量は、飲料水に比べ多いため、水道水の長期保管で対応しましょう。

- 1人あたり1日約10Lが目安

水道水の備蓄以外に、浴槽の水の活用や、貯湯型給湯器内の湯(機器によって使用方法や飲用できるかの確認は必要)も活用できます。

また、ペットボトルやポリタンクに水道水を備蓄して、邪魔にならない所に分散して保管してもいいでしょう。

-

【備蓄時と、使う際の注意点】

- 小さな子どもの事故に注意(浴槽の水に落ちる、ベランダのポリタンクに登るなどの危険がある)

- 生活水を流す際は、排水管の破損に注意

生活用水は、家庭内で無理なく確保できる方法を考え、少しでも備えておくことが大切です。

備蓄した水を有効に使うために

災害時には飲料水を最優先に確保する必要があります。

しかし、体や環境を清潔に保つことは健康維持にもつながるため、水を効率よく使うことが大切です。

備蓄した水を無駄なく活用できるよう、水を節約できる衛生用品も一緒に備蓄しておきましょう。

-

【水を節約するためにおすすめの備蓄品】

- ウェットティッシュ:手や顔、体を拭くのに活用

- ドライシャンプー:髪を洗えないときに便利

- 歯磨きシート:水がなくても口の中を清潔に保てる

手洗いなどに使った使用済みの水は、掃除やトイレ用に再利用するなどの工夫も必要です。

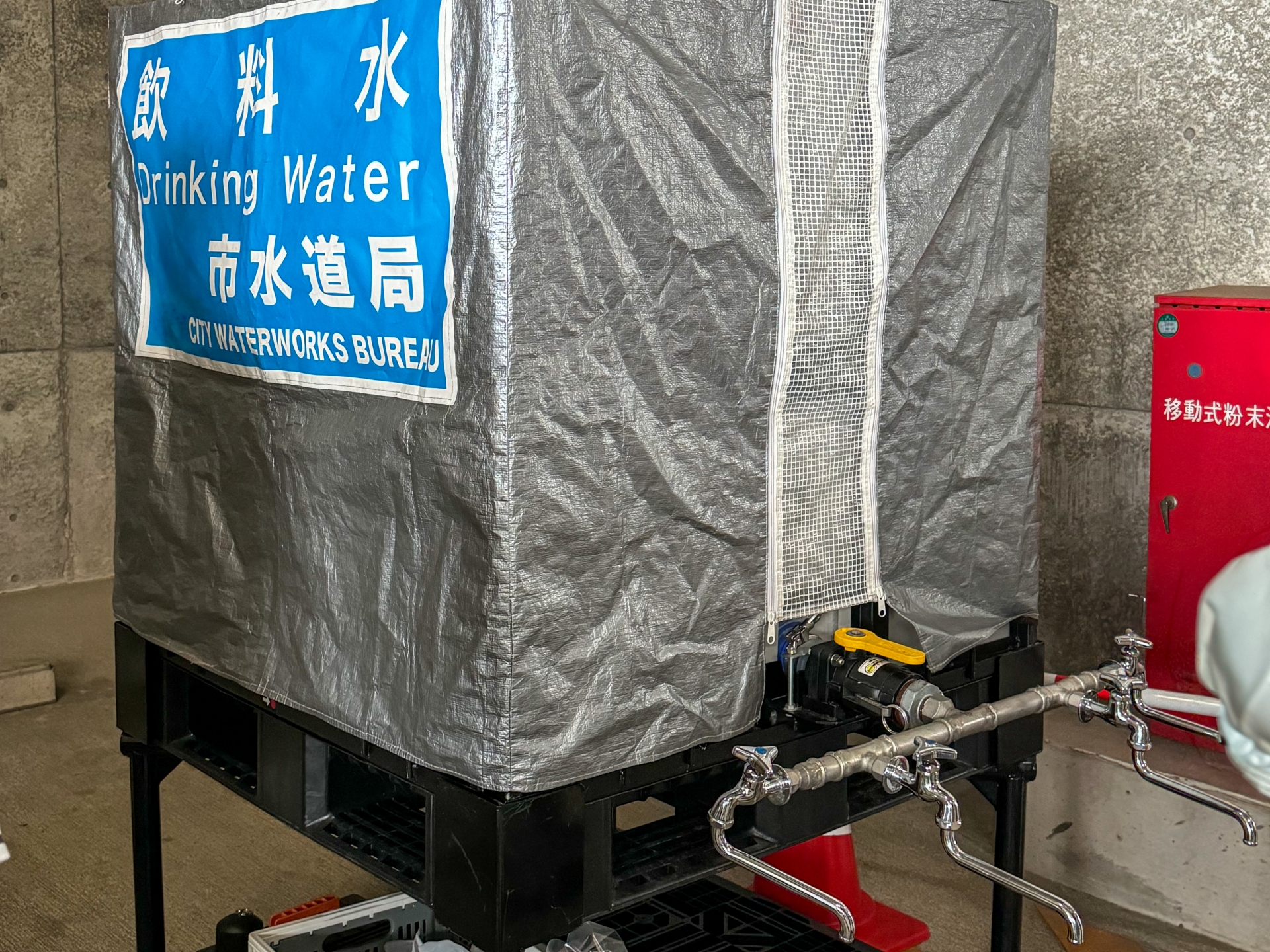

災害時の給水所利用について

災害時に水が止まったときは、給水所で自治体によって、水が配られます。

スムーズに持ち帰れるように準備をしておく必要があります。

給水所の場所の確認方法や、水の運び方の注意点を押さえておきましょう。

給水タイミングや場所の 情報収集

災害時に給水所を利用するためには、事前の情報収集が欠かせません。

給水所の場所や利用方法を、普段から確認しておけば、もしものときに慌てなくても済みます。

-

【普段の情報収集】

- 住んでいる地域の避難所や給水所の場所を確認して給水ポイントを把握しておく

- 自治体のホームページや防災アプリを活用して防災情報をチェック

-

【災害時の情報収集】

- スマートフォンで自治体のSNSや防災アプリの最新情報を確認

- 防災無線を活用

- 町内会やマンションの管理組合の情報を確認

災害時には情報が大切になります、普段から防災情報をチェックする習慣をつけておきましょう。

給水所からの 水の運び方

給水所で受け取った水を、自宅まで運ぶ方法を考えておきましょう。

水は1リットルが1kgですから、大量に運ぶのはかなり重く負担になります。

無理なく持ち帰れる準備をしておきましょう。

また、給水所に車で来ることを禁止しているケースが多いため、徒歩を念頭に置くことも大切です。

-

◎水を運ぶ際の便利なアイテム

- 給水ポリタンク(折りたためるタイプなら収納しやすい)

- 非常用給水バッグ(100円ショップでも入手可能)

- リュック・キャリーカート・台車(徒歩での持ち運びを楽にする)

受け取った水は、保存する場合は密閉容器を使用し、衛生的に管理しましょう。

また、順次使うことを心掛け、飲料水は日持ちに十分な注意が必要です。

災害時に必要な水の備蓄量を再確認

災害に備えて、水や非常食を備蓄している家庭は増える傾向にあります。

しかし、世帯人数分の3日間の水の量を備蓄できている家庭は少ないというのが現状です。

ここで、もう一度水の量を確認しておきましょう

飲料水:1人1日3L × 3日分×家族の人数

生活用水:1人1日10Lを目安に

※余裕をもった備蓄では、1週間分の飲料水(1人あたり3L × 7日分)を確保

コストを抑えるには、水道水の備蓄がおすすめですが、入れ替えが大変で続かない場合もあります。

飲料用は市販のペットボトル水を備蓄し、生活用水は水道水を活用するという方法をとってもいいでしょう。

適切な水道水の保存方法で災害時に備えよう

災害時の、備蓄用の水に水道水を活用できるように、保存方法と注意点を解説しました。

1人1日3Lの飲料水と10Lの生活用水を目安に、家族の人数に応じた非常用の水を準備しましょう。

水道水を備蓄する場合は、定期的に入れ替えが必要ですので、ローリングストックのサイクルを作り、新しい水が保管できるようにすることが大切です。

災害時の給水所の利用方法や、効率的な水の使い方も普段から確認しておきましょう。

災害の後に、自宅の水道管や排水管が破損した場合は、水道の専門業者への修理依頼が必要です。

災害が起こる前に、いざというときに依頼できる、水道の専門業者を探しておくといいでしょう。

水は命を守る生命線です。事前の備えを徹底し、万が一の事態に備えて備蓄を始めましょう。